|

二 人才在产业转型升级中的作用

当今社会,人才是“第一资源”。一个地区,其人才数量与结构决定着事业的成败。仅就人才与产业转型升级的关系而言,人才结构变动与产业结构变动是相伴相生的,是一个互动的过程,而人才结构的变化对于产业结构的调整具有前导性的特征。人才结构与产业结构的相互促进与制约的关系,决定了加快人才结构调整是促进产业结构调整和经济转型升级的首要任务。

(一)近代社会进步依靠人才引领

回顾人类社会发展史,人类文明之所以取得一个又一个飞跃,根源在于人们能够进行创造性劳动。正是因为人才创造性的劳动,才能不断地突破前人积累的成果,获得一个个新发现和新发明,最终开辟人类社会前进的道路。正是在各类人才带领下,人类社会从蒙昧逐步走向文明。特别是近代以来,人才对社会进步的引领作用更为显而易见。近代社会三次产业技术革命导致社会生产三次质的飞跃,就是最好的证明。

第一次技术革命发端于18世纪60年代的英国。16世纪以来,一批敢为人先的科学家、哲学家,打破了宗教势力的束缚,尤其是波兰天文学家哥白尼发表了《天体运行论》、比利时医学家维萨发表了《人体的构造》,英国物理学家牛顿开创了经典力学,自然科学如一夜之间打开了魔盒,为人类社会走向现代文明奠定了基础。在这些理论基础上,英国机械师瓦特在1781年取得旋转蒸汽机专利,使蒸汽机成为通用原动机,从而开启了蒸汽时代,也让英国成为当时唯一的超级大国,称霸世界近两个世纪。

第二次技术革命开始于19世纪70年代。其推动力正是由于焦耳、法拉第、阿佛伽德罗和达尔文创立了热力学、电磁场理论、化学原子论和生物进化论。在此基础上,1875年,意大利人马可尼发明了无线电通信技术,1876年,美国人贝尔发明了电报,1879年,爱迪生发明了白炽灯,电力、内燃机、新型交通工具、新通信手段的广泛应用和化学工业的建立,促进了生产力的迅猛提高,特别是重工业的飞速发展,使得大规模生产成为可能。

第三次技术革命出现在20世纪40年代以后,是以原子能工业、电子计算机、空间技术、激光和基因工程等新兴技术群为标志。这个时期,迎来了人才爆炸的时代,涌现出大量优秀的科学技术人才,其中代表人物就是相对论和质能定理提出者爱因斯坦、“电子计算机之父”冯?诺伊曼。在他们的引领下,人类社会发生了空前的变革,生产力得到前所未有的提高,影响了人类的生产方式和生活方式。

同样的道理,世界近代史上,曾经出现过3次着名的经济追赶:美国对英国的追赶、日本对美国的追赶、韩国对西欧国家的追赶。3次追赶的背后,成功的秘诀只有一个:实施人力资源优先开发战略。再如以色列,作为一个国土面积只有2.8万平方公里,人口仅560多万的小国,自然条件极其恶劣,为什么能一跃跨进发达国家行列?其根本原因就是在占有知识、拥有人才方面具有较大优势。以色列受过高等教育的人数占总人口的比例居世界各国之首,平均每一千个劳动力就有77名大学生,每一万人当中就有140名科学家和技术人员。

纵观世界产业转型升级的历程,都是源于人类思维的突破,都是源于人才的引领。世界经济发展的实践证明:人才不仅是推动技术创新、实现科技成果转化、促进经济增长的直接动力,更是实现区域经济社会迅速发展的前提条件;人才既是产业转型升级的规划者又是产业转型升级的实现者,在产业转型升级过程中发挥着重要的作用。

(二)中国经济社会发展依靠人才支撑

回顾新中国走过的历程,经济社会发展的速度,与人才的受重视程度呈现正相关的关系。什么时候,人才得到重视,发展就迅速,人民就得到实惠;什么时候人才得到遏制,发展就受阻,历史就倒退。

新中国成立后,党和国家制定了一系列方针政策,培养和吸引大批知识分子和专业技术人才投身祖国建设,为大规模的社会主义建设提供了广泛的人才支持。以钱学森、邓稼先为代表的一批科学家的回归,以王进喜、王崇伦、孟泰为代表的一大批劳动英模的涌现,成为新中国建设的骨干人才。第一汽车制造厂、大庆油田、人民大会堂等一批国家重大项目建设成功,成为新中国的骄傲;“两弹一星”的研制成功更是增强了中华民族的凝聚力。“群众是真正的英雄”、“六亿神州尽舜尧”,正是对人才的尊重与推崇,全社会形成了人人皆想成才、个个奋发向上的氛围,新中国迅速完成了社会主义改造,中国人民从此挺直了腰板。

然而

1957年后,由于党在指导思想上“左”的错误,最终导致了“文化大革命”,很多知识分子受到迫害,学校停课,文化园地荒芜,科研机构被撤销,在一个时期内造成了“文化断层”、“科技断层”、“人才断层”。也正因为此,国民经济发展缓慢,主要比例关系长期失调,经济管理体制更加僵化。而此时的世界,正是许多国家经济起飞或开始持续发展的时期。失去了人才的活力,中国不仅没能缩小与发达国家已有的差距,反而拉大了相互之间的差距,失去了一次发展机遇。

直到党的十一届三中全会胜利召开,实现了历史的转折。随着解放思想,深化改革,社会各类人才有了用武之地,人的潜能得到释放,社会生产力得到解放,中国历史才迎来了跨越式前进的时代,中国才真正追赶上世界的步伐。

深圳,这个改革开放的前沿阵地,因开放而建,因人才而兴。上世纪八九十年代,大批人才从内地涌入深圳,被喻为“孔雀东南飞”,人才规模的急剧增长,为深圳的经济发展奠定了坚实的基础。据资料显示,1979年,深圳市中专以上学历和初级以上专业技术职称人才总量为0.4万人,到了20世纪末,人才总量已达44.5万人,共增长了110倍,人才总量增长速度之快是全国没有的。依托人才的创造力,深圳形成了前端产业,而前端产业对人才的吸附力,又形成了深圳对人才的“磁场效应”。在这样的良性循环中,深圳创造了一个又一个世界奇迹,其发展也被誉为“深圳速度”。

世界进入21世纪,在这个被称为“知识经济”的时代,区域对人才的争夺更为激烈。中关村,我国科教智力资源最为密集的地区,在发展建设的每一个阶段,都把人才作为第一资源,聚集了一大批高端人才。目前中关村拥有博士学历人才1.3

万名;硕士学历人才12.8万名。伴随着人才的集聚,中关村已变成一个高端产业功能区。数据显示,2013年中关村示范区共有高新技术企业1.5万家,实现总收入30497.4亿元,比2008年增长2倍,年均增长24.4%。中关村示范区的高新技术企业数量、经济总量、创新实力等稳居全国105个高新区之首。有了高端人才队伍的支撑,中关村新兴产业得以迅猛发展,初步形成了现代产业体系,人才引领创新,创新驱动发展,呈现出蓬勃生机与活力。

再如有“华夏第一县”之称的江苏昆山,坚持国际视野、创新驱动、产业导向、市场运作,不断发展壮大人力资本,目前已累计引进国家“千人计划”专家65人,两院院士15人,大专以上学历人才保有量29万人,人才贡献率达到46.9%,比我省人才资本对经济增长贡献率18.09%(2011年)高出近27个百分点。走出了一条“敢于争第一、勇于创唯一”的“昆山之路”,多年蝉联中国“百强县市”之首。

古今中外的实践证明,人才优势始终是最具潜力、最可依靠的优势。无论是谁,无论在什么时间,只要拥有了一流的人才资源,就赢得了经济社会发展的战略资源,就获取了竞争的主动权。

(三)晋城同样需要走出一条人才引领的创新型经济发展之路

晋城建市以来,城市面貌日新月异,经济发展连续翻番,全市生产总值由建市初的14.6亿元增至2013年的1031.8亿元,财政总收入由1.09亿元增至223.3亿元,社会经济发生了翻天覆地的变化,迅速实现了由山区县城到全国品牌城市的跨越。同时我们也看到,晋城产业结构仍不合理,经济结构性矛盾突出,特别是2008年以来,受国际金融危机影响,煤炭市场量价双跌,经济结构的弊端进一步暴露,现有的发展模式已经难以为继。

一是结构性矛盾引发的经济不可持续。现代产业价值链呈“U”形微笑曲线,它的一头是创新、研发,另一头是品牌、服务,中间是生产、加工。两头附加值最高,而中间生产加工处于利润最低端。就晋城而言,处于曲线两端创新产业、服务业发展相对不足,而制造业也处于低端。

从产业结构看,晋城以煤炭经济为支撑的第二产业比重最大,发展最快;而作为低碳产业,第一产业占GDP比重呈逐年下降趋势,比重由2000年的8.2%下降到2013年的4.2%;第三产业占GDP比重长期在低位徘徊,比重由2000年的39%下降到2013年的33.4%,比全省低6.6个百分点,比全国低12.7个百分点。晋城调整产业结构近20年,煤炭占GDP比重平均每年增长1个百分点,在调整中不断加重畸形,产业结构低度化问题更加明显。从工业结构看,资源型产业比重较大,非资源型产业发展相对不足。晋城有占全国四分之一的无烟煤资源,这是独特的优势,但也由此导致经济增长长期依赖煤炭产业,可持续发展面临巨大压力。煤炭黄金十年,带来大量短期可见利益,产业结构不仅没有按计划加以调整,反而更加“煤炭化”。煤炭、电力、化工、冶炼四大传统产业占到工业增加值的80%以上。晋城国土面积仅占全省的6%,煤炭产能却占到了全省的12%,煤炭市场一旦低迷,整体经济就会陷入困境。由此可见,“一煤独大”的产业格局,使晋城的发展严重依赖资源,导致企业创新动力不足,非资源类产业总量不大,经济发展的质量和效益不高。从某种程度上讲,晋城经济发展的老路已经走到了尽头,不转变经济发展方式、不进行产业结构调整就没有出路。

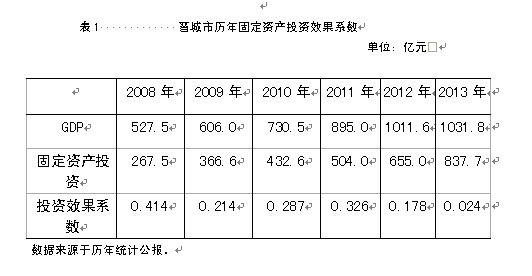

二是“三驾马车”缺乏协调拉动引发的增长不可持续。众所周知,投资、消费、出口三大需求是拉动经济增长的“三驾马车”。晋城将投资作为稳增长的重要手段,为经济发展发挥了重要作用。然而投资这驾马车“一马当先”,“三驾马车”比例严重失调。根据边际效益递减规律,在技术水平不变的条件下,增加某种生产要素的投入,当该生产要素投入数量增加到一定程度以后,增加一单位该要素所带来的产量增加量是递减的。同样,投资拉动增长逃离不了这一规律。2008年至2013年,晋城固定资产投资效果系数(新增GDP/投资)分别为0.414、0.214、0.287、0.326、0.178、0.024,总体呈波动下行,投资边际效益呈递减趋势。

近两年晋城在固定资产投资上取得很大成效,连续两年固定资产投资增速超过25%,2013年达到837.7亿,增长27.9%。投资的较快增长为实现全市经济平稳较快发展作出了巨大贡献,也为今后发展奠定了基础,但这种增长方式也存在隐忧。财政部副部长王保安曾发文指出,“我国投资效率低下,GDP每增长1美元,大约需要5美元的投资,资金投入成本比日本和韩国经济起飞时期要高40%之多。我国的投资率已接近50%,有的省份甚至达到80%。这种靠投资支撑的增长已难以为继。”

晋城2013年GDP为1031.8亿元,比2012年的1011.6亿增加20.2亿元,而2013年投资837.7亿元,相当于投资40元才拉动1块钱的增长。产业结构的种种弊端对城市可持续发展带来不可忽视的影响,特别是投资高涨期,更易引发产业结构愈发不合理,使晋城可持续发展困难重重。

三是重化工业发展引发的生态不可持续。以煤为基的黑色产业链,使生态环境成为不可回避的短板。而在未来产业版图上,煤、气、化、电、冶依然是支柱产业,对生态环境将带来持续压力。比如目前化肥产业提供了工业GDP的2.5%,提供了财政收入的0.3%,却占到工业耗能的48%。煤、冶、化、电等六大行业,工业能耗占规模工业能源消费总量的97%。从未来的发展看,晋城入列《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》,被列为成熟型资源型城市,未来仍将是我国能源资源安全保障的核心区。在晋城未摆脱依赖要素密集投入和产能扩张带动经济增长的发展模式以前,经济发展与生态建设的矛盾始终是绕不过的槛。随着GDP总量的不断增加,经济社会发展对水、土地等生产要素的需求会变得越来越多,而这些生产要素作为生态环境的重要支撑,受到的压力也会越来越大。矿产资源日渐短缺,铁矿资源基本枯竭,优质煤炭资源也越来越少;土地资源随着人口增多人地矛盾更加突出,人均耕地不足1.3亩;而采矿造成的矸石污染、山体裸露、水土流失、土地沉陷等地质灾害,导致山、水、林、田出现一系列的生态问题,全年侵蚀总量近1900万吨。晋城发展的水制约尤为严重,水资源总量不断减少,许多小泉小水断流,地下水位持续下降,结构性缺水严重,已从全省相对富水区逼近全省人均水平381

立方米;地表水环境恶化问题日益突出,沁河近三分之一河段、丹河大部分河段及其主要支流水质均为劣5类水质,而且由于煤炭、煤层气开采对地质结构破坏、深井封闭不严等原因,深层地下水水质也在下降。而未来在“以煤为基”的发展模式中,煤化工、电力、冶炼等高耗水的传统产业仍是发展支柱,未来发展的水支撑将难以为继。

综上所述,转型势在迫切,转型已成共识。晋城从建市之初就在寻求产业转型,然而这座太行山上的新兴城市已近而立之年,还在转型之路上艰苦跋涉,究其根本原因,是缺乏一批足以支撑产业转型的人才队伍,无法突破思想和创新的瓶颈,使中央、省委、市委的转型意图难以落到实处。2014年,晋城经济走势与全国大环境一样放慢了脚步,经济发展进入了“新常态”。虽奋力“止缓回稳促增”,

却只有7.3%的增长,高于全省1.2个百分点,低于全国7.4%的平均线。习近平总书记2014年5月初在河南考察时指出,中国发展仍处于重要战略机遇期,要增强信心,从当前中国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。“新常态”意味着经济刚性压力将成为常态,正从高速增长放缓到中高速增长,从粗放式增长变成创新和消费驱动增长。晋城传统的资源型经济形态,产业结构不合理、科技创新能力不强,在“新常态”下会受到更直接的冲击,甚至经济回落会较为严重。因此,晋城产业转型升级任务更为迫切,而与此相关的人才需求也更为急切。

|